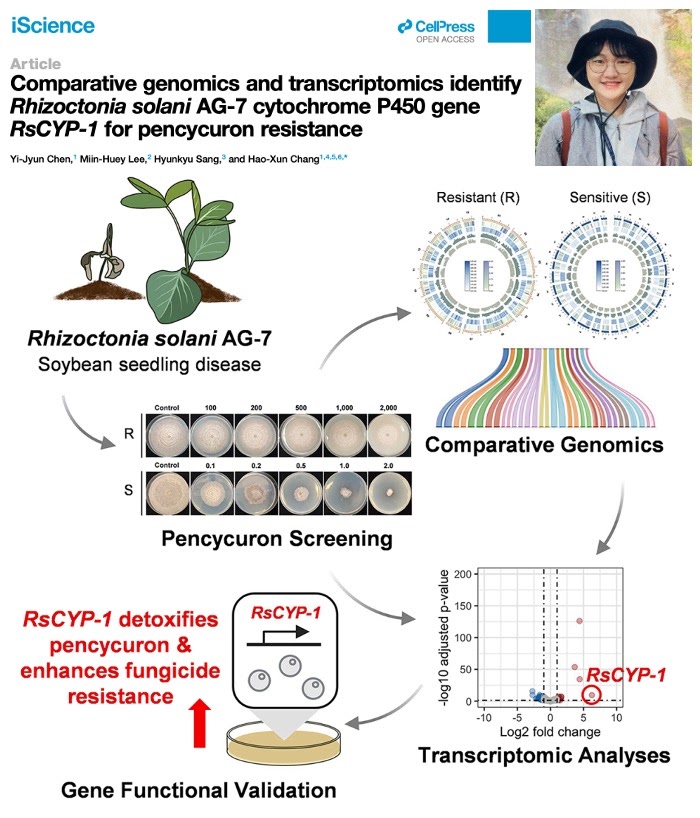

立枯絲核菌(Rhizoctonia solani)的第七菌絲融合群(AG-7)是台灣大豆立枯病的主要病原族群,亦是少數對殺真菌劑賓克隆(pencycuron)具備抗藥性的族群。賓克隆為少數已廣泛登記使用、但作用機制及解毒機制皆不清楚的殺真菌劑。

碩士班陳怡君同學測試AG-7菌株族群的賓克隆敏感性,發現菌株No.214極為感藥,另一菌株No.213則有抗藥性。應用PacBio Sequel IIe定序及組裝No.213及No.214的基因體,發現抗藥菌株No.213與文獻中記載的二倍基因體(diploid)雷同,但感藥菌株No.214則呈現五倍體(pentaploid)及全基因體複製(whole genome duplication)的情況。透過轉錄體分析發現,在賓克隆藥劑處理組中,感藥菌株No.214的基因表現受到大幅度影響,其複雜化的基因體可能導致了賓克隆的感藥性。反觀抗藥菌株No.213僅有少數基因上調,包括一個 cytochrome P450 gene (RsCYP-1)。由於立枯絲核菌的轉殖系統困難、酵母菌對賓克隆具備抗藥性,因此實驗採用褐腐病菌(Monilinia fructicola)進行異源表現,成功驗證RsCYP-1基因表現可提高菌株的賓克隆抗藥性,成為首次解開真菌對於賓克隆抗藥解毒的分子機制研究。

相關成果已發表在Cell Press出版的iScience期刊。link